WordPress 5.9以降から本格導入された「ブロックテーマ」は、サイト全体をブロックで構成し、ノーコードで自由に編集できる新しいテーマの仕組みです。

従来のクラシックテーマでは、本文だけを編集し、ヘッダーやフッターを変えたいときには header.php や footer.php のソースを直接修正する必要がありました。

一方、ブロックテーマでは、これらのパーツもブロック化され、管理画面の「サイトエディター」からほとんどGUI操作で変更できるようになっています。

未だに手軽に更新できる有料の国産WordPressテーマが人気ですが、そのほとんどは従来の古いクラシックテーマで構築されているのが現状ですが、今後はフルサイト編集できるブロックテーマが増えていくでしょう。

ブロックテーマの構成

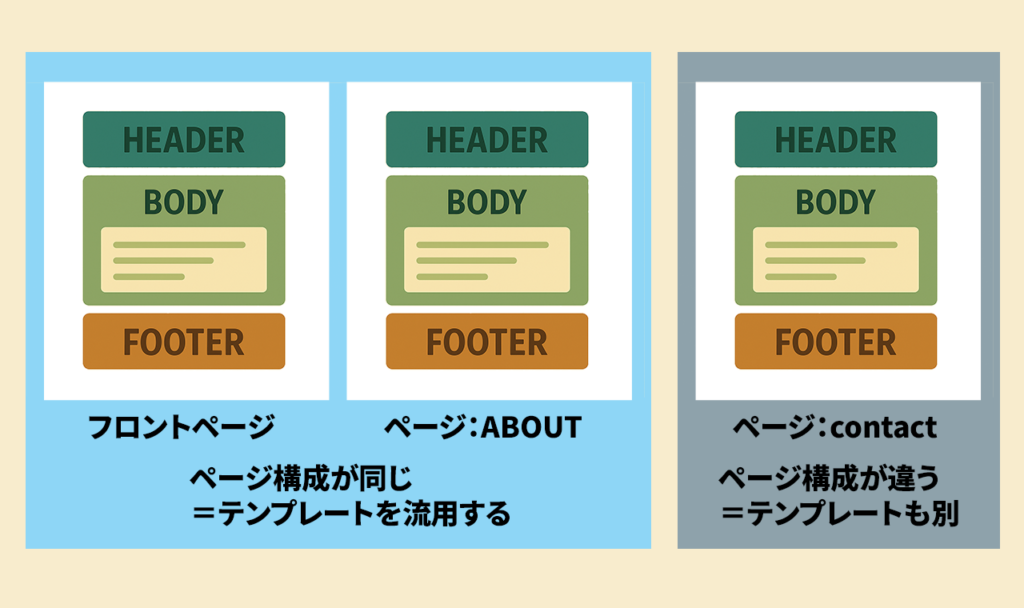

ブロックテーマでは、テンプレート、パターン、ナビゲーション(=メニュー)、スタイル(フォントや色を設定)固定ページ(それぞれの固定ページを編集)というパートに分かれていて、全体のページ構成に合わせてテンプレートを選びます。

今回はお問い合わせページのほか、特別なページである404ページ(検索になかった時に表示するページ)やブログで表示するアーカイブ、投稿ページなどが分かれています。

ブロックで構成すればノーコードで編集できますが、今回、少しデザイン的にブロックでは表示できなかった箇所があるので、そこは通常のHTMLソースとなっています。

ただ、ブロックで構築する!と決めれば、ノーコードで実現可能ですので、本当に簡単になったと思います。

ブロックテーマの修正

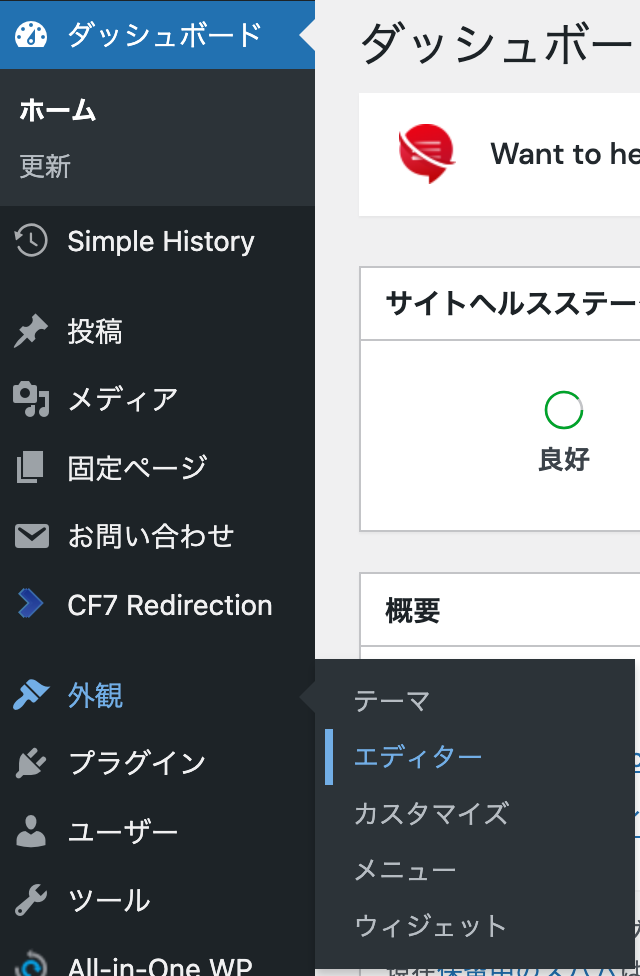

修正については、ダッシュボード→外観→エディターから編集します。

メニューやロゴなどが入っているパーツが基本的にヘッダー、コピーライトなどが入っているパーツがフッターになり、基本的にここは共通となります。

それ以外の共通パーツはテンプレートにある固定ページを修正することになり、ページの中の修正は「固定ページ」を選び、各ページごとに修正することになります。